健康科普

告别肥胖的重点须知

通讯作者:金建敏,jinjianmin1972@sina.com

近年来,我国超重和肥胖群体数量呈持续上升趋势。中国成年人4成以上达超重标准;肥胖症已成为重大公共卫生问题,是目前我国第六位致死致残危险因素,至少与226种疾病相关;因此近年来“身材焦虑”、“体重管理”成为热点话题;国家卫健委推出了“体重管理年”3年行动,并发布《肥胖症诊疗指南》(2024 年版)。“告别肥胖,从我做起”,这里一起聊聊告别肥胖所需要知晓的热点问题。

一、如何判断肥胖?

世界卫生组织将肥胖症定义为对健康产生不良影响的异常或者过度脂肪蓄积。判断标准主要包括BMI、腰围、腰臀比和体脂率。

1. 身体质量指数(BMI):是判断肥胖的基础筛查指标。计算方法:BMI=体重÷身高²。肥胖标准定义为:BMI≥28;28.0kg/m2≤BMI<32.5kg/m2为轻度肥胖; 32.5kg/m2≤BMI<37.5kg/m2为中度肥胖;37.5kg/m2≤BMI<50kg/m2为重度肥胖;BMI≥50kg/m2为极重度肥胖。

BMI的优势在于简单易行,而局限性在于无法区分脂肪和肌肉比例,运动员或肌肉发达者可能出现误判。

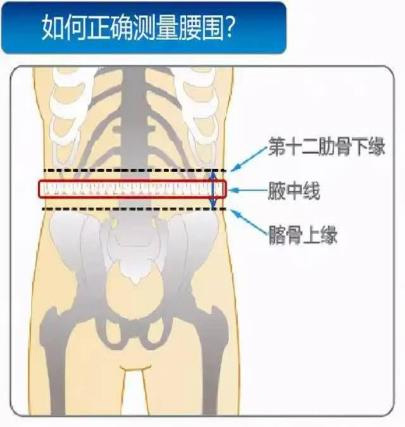

2. 腰围、腰臀比:可用于评估脂肪分布。腰围即测量肋骨下缘与髂嵴连线中点的腹部周径(测量方法如下图)。男性≥90 cm,女性≥85 cm提示中心性肥胖(内脏脂肪过多)。腰臀比为腰围与臀围的比值,反映脂肪分布。男性>0.9,女性>0.85为中心性肥胖,与心血管疾病风险正相关。

3. 体脂率:为脂肪占体重的百分比,直接反映脂肪含量。常采用的测量方法包括:皮褶厚度测量(用皮脂卡尺来测量,方法见下图)、生物电阻抗分析和双能X射线吸收测定法等。成年男性>25%,女性>35%为体脂过多。运动员或健身人群体脂率一般较低,需结合其他指标综合判断。

总之,肥胖需通过BMI、腰围、体脂率等综合判断,单一指标可能存在局限性。若相关指标超标,建议通过饮食调整、运动及医学指导控制体重,降低健康风险。

二、为啥要减重?

减重不仅是“爱美”这么简单,更重要的是有利于降低多种疾病风险,让大家拥有更好的健康生活质量。

1. 降低疾病风险:肥胖者易患多种疾病,生病后也更容易发展成为危重患者。比如,肥胖会干扰胰岛素的降糖作用,提高糖尿病的发病概率;会加重人体器官负担,增加高血压、高血脂、冠心病的发病风险;甚至影响生殖健康和传宗接代。就算冬春必至的流感,时时相伴的新冠,也更容易夺去胖子的生命。

2. 减轻身体负担,保护骨关节:体重过大会对脊柱、膝盖、脚踝等承重骨关节造成额外压力,时间长了易引发关节炎、腰背痛等问题。

3. 提升健康生活质量:体重适宜会让身体活动更轻松,比如爬楼梯、走路不易疲劳,运动能力也会提升。此外,肥胖者容易发生睡眠呼吸暂停,出现夜间缺氧并影响睡眠质量,减重后睡眠质量改善,白天精力更充沛。此外,很多人因体重问题易产生焦虑、自卑等情绪,甚至影响社交。减重后,身体状态的改善常会带来自信心的提升,心态更积极。

三、敲黑板划重点:如何减重?

减重的核心是“能量负平衡”(消耗>摄入),但关键在于“科学、可持续进行”;极端节食或过度运动反而会给身体带来额外伤害。就具体可操作的减重方法给出如下建议:

1. 饮食调整:“吃对”比“少吃”更重要!

⑴ 控制总热量,但别饿肚子:建议每天热量获取减少300-500大卡(约比日常需求少10%-15%),比如原本吃2000大卡,现减到1500-1700大卡。具体可通过APP估算基础代谢,再根据活动量调整。注意避免极端节食,因为长期热量过低会让身体进入“节能模式”,降低代谢,还可能导致脱发、月经不调。糖尿病患者减重过程需加强监测,了解血糖波动情况。

⑵ 优化饮食结构,提高“饱腹感”:建议蛋白质(如鸡蛋、瘦肉、鱼虾、豆类、希腊酸奶)摄入占每日热量的20%-30%。蛋白质消化慢,能减轻饥饿感,还能更好防止减重时减掉肌肉。每天蔬菜摄入300-500g,深色菜优先、建议食用全谷物(燕麦、糙米、玉米)、杂豆,增加饱腹感,还能延缓血糖上升。不要完全戒掉脂肪,建议每天摄入优质脂肪(如坚果、牛油果、橄榄油)20-30g,不仅有助于脂溶性维生素吸收,也能增加饱腹感。

⑶ 培养良好的进食习惯:吃饭时细嚼慢咽(每口嚼15-20次),大脑接收“饱”的信号需要20分钟,快吃容易吃多。 用小盘子装食物,避免“光盘”强迫症。 多喝水:每天1.5-2L,饭前喝一杯水,能减少正餐摄入量;渴了别用饮料代替,无糖苏打水、柠檬水是不错的选择。

2. 运动:“有氧+力量”结合,效率更高

⑴ 有氧运动为燃脂主力:选择自己能坚持的项目(快走、慢跑、游泳、跳绳等),中等强度(运动时能说话但有点喘)最佳。每周至少150分钟(如每天30分钟,每周5天),可拆分(如早晚各15分钟)。

⑵ 力量训练以提高代谢,塑形不松垮:肌肉量越高,基础代谢越高(躺着也能多消耗热量)。针对大肌群(腿、背、核心)训练,每周2-3次;新手可从自重训练(深蹲、箭步蹲、俯卧撑、平板支撑)开始,每次20-30分钟。进阶可加哑铃、弹力带,增加负荷。

⑶ 增加日常活动量:碎片化运动也能“积少成多”:比如坐1小时起来走5分钟、爬楼梯代替电梯、逛街时多走路,每天多消耗100-200大卡,长期坚持效果明显。

3. 优化生活习惯:别忽视“隐形影响因素”

⑴ 每天睡够7-9小时:睡眠不足会让“饥饿素”升高、“瘦素”降低(两者是调节食欲的关键激素),导致更想吃高糖高脂食物,还会降低代谢效率。

⑵ 管理压力:长期压力大,身体会分泌皮质醇,促进脂肪囤积(尤其腰腹),还可能让人“情绪化进食”(通过吃缓解压力)。可通过冥想、深呼吸、兴趣爱好(如听歌、画画)减压。

⑶ 避免久坐:久坐会降低代谢,还会让身体对胰岛素的敏感性下降(容易胖)。每小时起身活动2-3分钟,拉伸、踮脚动作均可。

4. 调整心态:接受“慢即是快”,避免反弹

⑴ 制定合理目标:大约每周减0.5-1kg,健康减重速度是每周0.5%-1%体重(如60kg的人,每周减0.3-0.6kg)。过快减重(如每周>2kg)多是水分和肌肉流失,易反弹。

⑵ 允许“弹性”,不追求完美:偶尔吃顿火锅、蛋糕没关系,不用自责到放弃。长期坚持80%的健康习惯,就能稳步减重,过度严苛反而难以持续。

⑶ 关注“非体重”变化:比如裤子变松、体力变好、睡眠质量提高,这些都是进步,别只盯着体重秤数字(体重受水分、肌肉影响,每天波动1-2kg很正常)。

总之,减重需要采用综合手段,根据肥胖的程度还可以在此基础上辅以药物治疗、外科手术治疗以及中医药治疗等。

四、特别提醒:

如果BMI≥28(肥胖),或有高血压、糖尿病等基础病,建议先咨询医生或营养师,制定个性化方案;孕妇、哺乳期女性等特殊人群,更要避免盲目减重。减重的本质是养成健康的生活习惯,而不是短期“完成任务”;慢慢来,反而能走得更远。让我们大家一起科学减重,收获健康身心,享受快乐生活!

说明:以上部分文字来自于《肥胖症诊疗指南》(2024年版),图片选自于百度。