新闻动态

北京同仁医院麻醉科运用自主研发“可视喉罩”成功攻克小儿困难气道

困难气道,尤其是小儿困难气道,始终是悬在麻醉医生头顶的“达摩克利斯之剑”,处理不当极易导致严重后果。近日,首都医科大学附属北京同仁医院麻醉科团队成功应对一例极为罕见的小儿“困难气道”病例,运用团队自主研发的小儿可视喉罩,成功地建立起安全气道,保障手术顺利完成,为解决“困难气道”这一全球性临床痛点提供了全新的思路和工具。

该患儿年仅1岁,体重7公斤,因下颌肿瘤巨大伴发育不良,外科判断减瘤手术易导致肿瘤播散及创面愈合困难,已不宜手术干预。经过多学科会诊,决定为患儿施行全身麻醉下局部栓塞及动脉灌注化疗。

然而,麻醉科却面临着很大的挑战:患儿下颌肿物巨大,无法面罩给氧,存在明显困难气道。更棘手的是,肿物存在间断活动性出血并流入口腔,若尝试全麻下保留自主呼吸置入喉罩,亦可能存在血液误吸及喉痉挛风险。此外,巨大肿瘤可能导致口咽喉部结构不清,喉罩置入存在对位不佳可能,气管插管也存在失败风险。即便插管顺利,在手术结束后患儿依旧存在呼吸困难、无法人工通气的风险。重重难关,如迷雾锁途,每一步都关乎生死。

面对如此复杂的局面,麻醉科奚春花主任医师、吴黎黎副主任医师、王影医生迅速响应、多番论证,最终确定以我院自主研发的“可视喉罩”为气道管理首选,制订主体方案,并针对不同情境预备多项后备计划。

手术当日,麻醉科及手术室进行了充分准备,包括小儿困难气道处理设备、经鼻高流量吸氧装置、手术室升温及小儿保暖措施。在进行充分的经鼻高流量预氧合及艾司氯胺酮静脉麻醉的基础上,奚春花主任医师首先探查了口咽腔条件,发现除了肿瘤破溃轻微出血外,口咽结构并没明显狭窄。

随后,小儿可视喉罩被轻柔地置入患儿口腔,电子屏幕上实时回传的图像,成为此时重要的“航标”。喉罩越过舌体、抵近会厌部。团队成员凝神屏息,目光如炬,直至喉罩前端准确对位声门,声门周围无血染,通气道建立成功。而后,在视频引导下,通过喉罩导管置入吸痰管吸尽喉周分泌物。整个过程仅用时数十秒,患儿自主呼吸保持平稳,血氧饱和度始终维持在理想水平。一条创伤最小、安全可靠的生命通道,在技术与创新的共同护航下成功建立!患儿在以七氟醚吸入为主,辅以静脉小剂量右美托咪定的麻醉维持下保留自主呼吸。

术中通过可视屏幕,团队可清晰观察声门运动动态。临近手术结束,奚春花主任医师再次提醒团队:“苏醒期仍关键而危险,须精准调控麻醉深度,确保呼吸道通畅的同时避免患儿屏气、躁动,力求使患儿处于生理性睡眠状态过渡至苏醒状态”。2小时后,手术圆满成功,在可视喉罩明视下,于患儿自主呼吸平稳且声门周围无分泌物时拔除喉罩,在恢复室观察至神志清楚后送返病房。

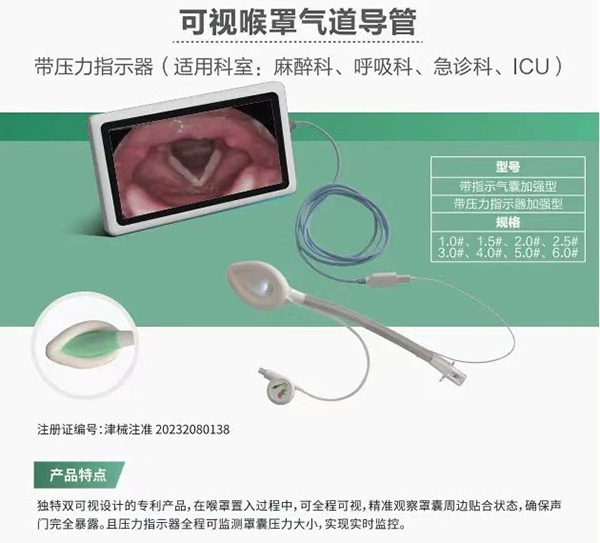

与传统喉罩相比,可视喉罩不仅可提供有效通气、保障氧合,更通过前端的摄像装置,将咽喉部解剖结构实时呈现在屏幕上,使操作者如具“透视”之能,清晰观察喉罩位置及声门状态,极大提升了对位准确性与可控性。“工欲善其事,必先利其器。”吴黎黎医生总结:“正是这款可视喉罩的研发与应用,赋予我们应对此类高危挑战的底气,可视喉罩是救治疑难危重患儿技术革新具,有操作简便、创伤小、安全性高等优势,特别适用于紧急及疑难情境。从临床需求出发,通过科技创新解决问题,最终回归临床、惠及患者——这正是医学进步的真正路径。”

首都医科大学附属北京同仁医院麻醉科将立足临床麻醉,努力实现“产学研用”深度融合,争取让这项源自临床一线的智慧结晶,更快、更广地惠及国内外更多医疗机构,为全球围术期医学安全贡献中国力量。